Einführungsansprache der Kuratorin Renate Christin zur Ausstellung "Tilo Ettl: Monologe - Dialoge"

in der jazz-club-galerie Leerer Beutel am 16.01.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie schon mal in den Spiegel geschaut? Nein, nicht um ihre Fältchen oder ihre Hautunreinheiten zu begutachten, sondern um der Form ihres Kopfes, respektive ihres Gesichts, nachzufühlen. In diesem Fall den Flächen, den Höhen und Tiefen, mit dem sich daraus ergebenden Licht und dem Schattenspiel. Haben Sie schon Mal die Form ihrer Augen, die Länge ihrer Nase und das Volumen ihrer Lippen genau in Augenschein genommen? Ich meine jetzt nicht um sich selbst zu gratulieren wenn Sie sich gefallen oder sich zu bemitleiden, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt wie Sie es gerne hätten. Ich meine so, als ob Sie ein Objekt wären, das es zu betrachten gilt um es dann auf das Papier oder die Leinwand zu übertragen. Und sind Sie dann einen Monolog mit sich selber eingegangen?

Ich war nicht darauf gefasst mehrere reine Portraits unter den Arbeiten von Tilo Ettl zu finden. Deshalb habe ich mir diese Werke genauer angesehen und dabei doch ein paar Unterschiede zu seinen „bukolischen Bilderwelten“ festgestellt.

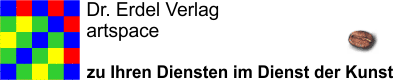

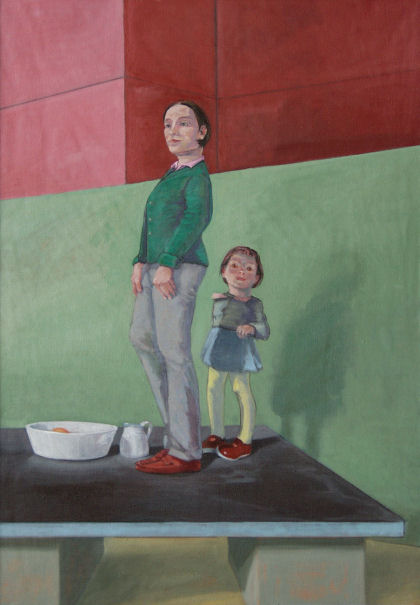

(Ich zitiere aus dem Katalog:) Der Begriff Bukolik bezieht sich ursprünglich auf die Hirtendichtung des antiken Griechenlands. Die Tradition, alltägliche Menschen und Szenen im hohen, oftmals dramatischen Stil zu präsentieren. Und richtig, die Protagonisten stehen nicht einfach da, sondern inszenieren sich wie auf der Bühne und fügen sich zwar in die Landschaft ein, sind aber trotzdem von der Umgebung abgekoppelt.

Auf Grund einer früheren Ausstellung von Tilo Ettl, fand Arnulf Meifert den Titel „Bukolische Beschwörung“. Ich zitiere aus dem Katalog von Dr. Wolf Erdel und Dr. Antonia Kienberger, in dem diese Werke mit „voller Kraft, Wohlsein und Frohsinn – Edelsteine des Lebens, „Momente der vorerbsündlichen Reinheit und Schönheit“ beschrieben sind.

Für mich (wohlgemerkt!) sind die Konturen der Portraits klarer als bei den Figurengruppen, die nur bedingt im Dialog miteinander stehen. Mir scheinen die portraitierten Personen eher eigenartig stimmungsvoll „in sich versunken“, präsent und doch entrückt. Sie blicken uns teilweise freundlich an, mit einem verhaltenen Lächeln - wenn überhaupt - aber nicht zu laut fröhlich, oder sie senken den Blick, als ob sie uns zu verstehen geben wollen, dass sie ja nicht von Bedeutung seien, sondern nur Mittel zum Zweck – nämlich dem Zweck, ein gutes Portrait zu malen. Tilo Ettl – als Portrait - sieht uns jedoch eher verwundert an. Ist er verwundert über seine Kühnheit sich selber auf die Leinwand zu malen, oder ist es der ernsthafte Blick des Künstlers wenn er immer und immer wieder den Vergleich mit dem Spiegelbild und seinem Werk zieht?

Künstlerrunde: u.a. Edmund Bachmeier und Karl Aichinger

Während er seine theatralischen Figuren in, oder vor, eine perspektivisch gemalte Landschaft agieren lässt, hat man das Gefühl, dass er bei seinen Portraits den tatsächlichen Hintergrund mit einbindet (z.B. den Kelim hinter seinem Selbstbildnis (Selbst ohne Havanna), oder aber ganz darauf verzichtet, wie z.B. bei den weiblichen Portraits.

Lassen Sie mich noch etwas über die Farbigkeit – die neue Farbigkeit seiner Werke – sagen. Während Tilo Ettl in den Ausstellungen in der Galerie Erdel und im KunstQuartier Tirschenreuth, im vergangenen Jahr noch leuchtende Farben, wie unter anderem Rubinlack und Kadmiumblau von der Firma „Mussini“ verwendet hat, hat er seine Farbpalette vollkommen umgestaltet. Er hat sich reduziert auf eine Minimalpalette auf der nur Grundfarben aufgelegt werden, aus denen er alle Farbnuancen selber mischt.

Sie sehen, es sind die fortwährenden Veränderungen, die wohl jeder braucht um seine Arbeit, sein Leben, spannend zu halten und kreativ zu bleiben.

Und wenn ich die Vita von Tilo Ettl lese, dann ist das nicht die einzige Veränderung.

Sowohl in künstlerischer Hinsicht – er hatte sich in den 90ger Jahren mit Experimentalfilmen und Performances beschäftigt und dabei mit den Gruppen Delir noir (eine Musikgruppe) und Lyssa humana (übersetzt: menschliche Tollwut) Aufsehen erregt. (Industrial! Albert Plank)

Als auch in örtlicher Hinsicht – er ist 1964 in Schwandorf geboren, zieht nach Stuttgart um die Kunstakademie zu besuchen und lässt sich 1991 in New York nieder, wo er sich ein altes 300 qm großes Fabrikgebäude mietet. Schon nach fast einem Jahr zieht es ihn aber wieder zurück ins gute alte Europa und zwar nach Planá, einem kleinen Ort in Tschechien, in der Nähe von Marienbad. Dort, in dem gemeinsam mit seiner Ehefrau restaurierten Haus mit den 3 Atelierräumen – für Malerei, Skulptur und Holzbildhauerei – entstehen seine Werke, außer, wenn er ins Freie geht um kleine Aquarelle seiner jetzigen Heimatstadt und deren Umgebung zu malen.

(- Winterbilder - Ton in Ton – bei näherer Betrachtung aber von einer bezaubernden Farbigkeit.)

Sehr geehrte Damen und Herren, sie merken, dass das, was hier in der jazz-club-galerie zu sehen ist, nur ein kleiner Teil eines umfangreichen Werkes ist. Ich denke aber auch, dass Ihnen die Ausstellung einen Eindruck geben kann von einer klassisch fundierten sensiblen, Geschichten erzählenden Malerei.

Ich wünsche Ihnen noch viel Freude beim Betrachten der Bilder

und dem Künstler Tilo Ettl viel Erfolg.

Renate Christin, 14.01.2011 - Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin